□冯连伟

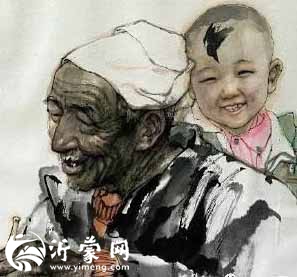

每个人心里都有一座山,这座山高大、巍峨,永远不可超越;而这座山,就是父亲。在我的心中,父亲不但是一座山,父亲的心胸更像是座海,承载着对全家人的爱和责任,即使父亲去世整整25年,但他的爱和关怀一直都在,成为我人生不断进取和努力的动力。

一

父亲去世的时候,算不上高寿,用农村人计算年龄的习惯,对外说父亲告别人世时也是七十岁了,正应了那句“人生七十古来稀”,父亲终未跨过七十整岁这一道坎。

在乡亲们眼里,父亲是有福的人,仨儿俩女,儿女双全;到我父亲去世时,我作为他最小的儿子,我的儿子他的孙子也快三岁了,对父亲来说,在人世时,他是儿孙满堂;到了另一个世界,他也对得起先祖,给冯家传承了香火。

父亲从动完手术到去世经历了八个多月的时间,其间多数时间是躺在床上的,但也有身体状况好转支撑他完成了几个心愿。譬如他自己步行到五里路外的大姑家去走姐家,大姑是父亲唯一的姐姐,他们姊妹仨两岁丧父三岁失母,是靠老奶奶拉扯大的,父亲去看我大姑的时候,大姑已经双眼失明,她还是自己从褂兜里掏出一个皱巴巴的手绢摸出了几张一元票,让儿媳妇割肉给我的父亲包了肉馅水饺吃,父亲和大姑告别的时候,看不见父亲真容的大姑攥着父亲的手哭得昏天黑地,那也成了一母同胞姊妹俩最后的见面;譬如父亲步行从家里走到村西头二哥开的代销店,他详细地看了看二哥货柜上的针头线脑,翻开缸盖瞅了瞅盐缸酱油缸醋缸和酒坛,粗略地计算了一下二哥存货的价款,这个代销店是父亲一手办起来的,最初是在我们家大街畔那位宅子里办起来的,为了让二哥有个营生,既好谋生又便于说媳妇;那天父亲对二哥有了比较厚实的家当放心了,让二哥给他理了发,自己走回家对我母亲说:“儿女都不用管了,各人都有家了,我要真走了,最放不下的还是你啊。”

父亲比母亲年长了整整六岁,母亲嫁给父亲的时候,父亲还在沭河东岸的地主家放牛,唯一的财产是一间半冬天透风夏天漏雨的草屋和半个铁锅,相亲时的地啊牛啊驴啊都是借来的,给我父亲说媒的就是母亲的亲姑姑,极度失望的母亲在娘家时算不上娇生惯养,十几岁就在村里当“识字班长”,也是个上得台面在左邻右舍有脸面的人,嫁给父亲也只能认命。16岁还是一个黄毛丫头成为人妻,从20岁开始用16年的时间完成了仨儿俩女的传宗接代任务。不到30岁,加入了共产党,成为党的人,父亲秉承了我的爷爷的基因,少言寡语,与世无争,家内家外,都是母亲一锤定音。用母亲的话说:“你爹这辈子什么心也不操,天塌了是你娘顶,地陷了还是你娘填。”

不过这是娘的一家之言,父亲临去世的前一个月,我回去看望他时我们爷俩有一次长谈,这也是父亲生病后直到去世我们爷俩最深最透最长的一次交谈,也是上苍给我安排的亲耳面听父亲的遗愿。那天父亲嘱咐我要照顾好在农村的大姐二姐和二哥,告诉我他们的日子过好了才是我们姊妹都过好了;但让我刻骨铭心的还是父亲对母亲的惦念,他说:“你娘强练了一辈子,有我在,我什么都不管,她还是有靠头;我走了,她就没有靠头了,我怕她受不了别人给她亏吃让她现了眼啊!你和你哥一定不要让你娘活丢了人,这个家是你娘撑起来的啊!”

父亲告别人世永远离开母亲和他的亲人的时候,最悲痛的是我的母亲。她在主持父亲丧事的三天里,讨论事的时候母亲依然是一锤定音的“女汉子”,但安排完事一转眼,她就在父亲的棺材前痛哭摔头,母亲哭着说得最多的几句话是:“我的人啊,你这一摔手走了,今后我和谁说句知心话啊!……。”

母亲是对得起父亲的。家里经济条件无论再艰难,逢年过节母亲总要给父亲做件新衣服,因为父亲是全家的“脸面”。母亲是里里外外的“一把手”,主要是让父亲和我们姊妹吃好穿好,走东集赶西集,在家里的大事上母亲都是和父亲商量着来,我从记事起就中下的印象:父亲和母亲总有说不完的话,晚上我睡觉前是听着隔壁父亲和母亲在说话,早上一睁眼还会听到父亲和母亲在啦呱。我想父亲去世的时候,母亲的哭诉是发自肺腑的,她和父亲有说不完的话,父亲走了,她对谁说也不是对父亲说啊。

父亲确诊食道癌的消息一开始是瞒着母亲的,确定给父亲动手术时担心父亲有什么意外,只能给母亲说了实情。住院的父亲对自己的病情毫不知情,家中的母亲却差点丢了命,母亲在家里整整哭了三天三夜。直到今天,我最怕看到女人流泪,其实就是因为知道母亲只要哭起来,那都是惊天地泣鬼神的。

父亲的手术还是很成功的。当年的中秋节出院后,直到来年的初夏父亲去世,真正照顾父亲生活起居的主要是母亲。父亲在娶母亲之前的20多年里,我的老奶奶、我的大伯和大姑呵护着他;自从母亲嫁给父亲后,近50年的风风雨雨的岁月,父亲享受了一个贤惠妻子所能给予的所有母爱般的滋润。

二

父亲曾经是个杂货商,去世之前一直是在洪瑞车站摆水果摊的,可谓是个生意人。

我一直在心中嘀咕无父无母与大伯分家早早单过的父亲,当初是从哪里获得的做生意的这“第一桶金”呢?

直到父亲去世20多年后,我和一母同胞的二哥又聊起这个话题,我对二哥说:“我们姊妹就你继承了父亲做小生意的基因,你知道父亲最初做生意的本金是从哪里来的吗?”

二哥说:“你问我还真是问对人了,父亲教我做小生意的时候,专门给我说起最初他是怎样走上做生意这条路的,一句话,咱爹做生意起家最初是从半盒火柴或者说一个铜钱开始的。”

父亲和大兄弟俩在父亲很小的时候就分家单过了,上世纪三十年代穷人家的日子是很难的。五六岁的父亲度日如年,整天过着吃了上顿没下顿过了今天不知明天怎么过的日子,夏天一身单衣,冬天寒冷的夜让他无法在草窝里入眠,他就跑到村中赌钱的人家去取暖,那时几乎所有的男人都会抽烟,赌钱的时候全神贯注都在押的点子上,哪有功夫点烟?于是父亲起初是用人家的火柴给人点烟,这一晚上不厌其烦地给人家一次次点烟,晚上赌局结束的时候,赢家给了父亲一个铜钱,于是父亲就用这一个铜钱买了半盒火柴,此后用这半盒火柴给人点烟挣了可以买一整盒火柴的两个铜钱……就这样,父亲靠给别人点烟开始,到买火柴卖火柴、点烟卖烟再到卖点心,一步一步地做成了卖针头线脑的“货郎”,做成了赶四集的“杂货商”;从一开始为了自己的生存,到后来养活老婆孩子。

穷人的孩子,生活的艰难逼迫着要生存下去的人不断地前行。公私合营之前,父亲推着他的装满百货的独轮车早起晚睡,已经让母亲对未来的生活燃起了巨大的希望,先是家里买了几亩旱地,此后又买了一亩多水浇地,这几亩地已经足以让父亲和母亲过上温饱的日子,而且按当时的速度,我的父亲和母亲用不多长的时间一定会有十几二十几甚至三十几亩地的。当然这个刚刚燃起的梦想随着国家公私合营的政策响遍祖国的天涯海角,父亲推着自己的独轮车走进了汤河供销社的大门当了一名工人。

父亲到汤河供销社工作的时候,大哥才刚刚出生一个多月,母亲一个人在家里要参加农业合作社的劳动,要照顾我的大姐和大哥,那是又当爹又当娘,吃尽了千辛万苦。每当说起父亲在供销社工作的这段岁月,母亲总是咬牙切齿地说:“要当工人全家都是工人那是享福,一个人当工人是自己享福全家人受罪,我没享过你爹当工人的福,记着的都是受的罪。”

父亲在供销社工作的时候,要从工资里拿出一大半缴到大队里折成工分,大队里给我们家分粮食。大姐9岁的时候一天学没上就去参加生产队的劳动,父亲回家的时候,抚摸着大姐的头心疼得掉泪。大姐和别人一起抬筐,因为大姐人小个子矮,抬的筐从扁担上都滑到了大姐那一侧,父亲于是在大姐常用的扁担上用钉子给箍上了一个挡头。成年后的大姐30多岁的时候腿就疼得不敢走路,其实都是小时候早早地参加劳动缺乏保护措施造成的。

我记事的时候,父亲已经回到我们村又是一名地地道道的农民了。我知道父亲曾经在供销社当工人是从家里还有好几本连环画册开始的。父亲在供销社工作的时候,曾经参加了县供销社组织的集体到浙江去砍竹子做扫帚,途径上海住了一宿。父亲不仅见到了高楼、汽车,还见识了大城市的繁华,父亲送我上学的时候就对我说:“长大了,一定坐着小轿车去大上海转转看看,那里到处是高楼,人山人海。”父亲年轻时唯一留下的一张照片就是在供销社工作期间留下的,穿着棉袄的父亲坐在一条木凳上,这也是父亲年轻时留下的最好的形象。

三

父亲去世的前十年,我一直不敢写回忆父亲的文章,因为每写几句,都要大哭一场。

“万爱千恩百苦,疼我孰知父母?”一般家庭都是严父慈母的模式,我们家却是严母慈父,我们姊妹5个都几乎没挨过父亲哪怕一次的打骂。更多的时候,母亲对我们山呼海啸大发雷霆的时候,往往给我们讲情的父亲被怒火冲天的母亲一并捞到网里,父亲看到母亲注意力转移了,他总是脸上带着笑容迎接母亲的急风暴雨,从没见过父亲和母亲直接冲突过。

娘活着时多次对我说:“从你生下来,你爹就把你当作宝贝,捧着怕碰了,含着怕化了。”我记得小时候只要有一点头疼脑热,父亲就焦急得魂不守舍,背着我到卫生室拿药打针,还有父亲最擅长做的就是去给我买热锅饼、买油条、买麻花、买马蹄子烧饼、买大虾酥糖块。我上高中的时候,在地区人民医院照顾生病的大伯的父亲买了一斤炒花生步行打听到我的学校,硬是在学校门口站了一两个小时才被上课间操的我看见了,那一次我们爷俩一共也没说上几句话。后来我考上了大学,每个学期平时的零花钱都是父亲摆水果摊一分一分地积攒出来的。父亲摆水果摊的车站旁就是洪瑞饭店,可父亲从来舍不得自己花钱去买碗菜吃,他的心里只有他的家他的亲人,唯独却没有他自己。

我至今记得父亲摆水果摊的最后一天的情景。那是1992年初秋的一个星期天,我从城里骑着自行车买了面包等点心按惯例直奔洪瑞车站旁父亲的水果摊。父亲看到我非常高兴,我把面包递给父亲,问的第一句话就是:“您的身体怎么样?”我最想听的是过去父亲千篇一律的回答:“我的身体没事,你赶快回去让你娘做饭你吃吧。”我之所以每次见面都要问父亲的身体状况,是因为父亲1998年的春天得过脑血栓,治愈康复后我一直让父亲坚持每天吃“脉通”胶囊,父亲一直没有再犯病,但也让我很牵挂。想不到的是一向给我说身体很好的父亲这次迟疑了一下后还是说:“我最近就是吃饭时感觉咽东西时不好咽了。”父亲用手摸着胸口说:“别的什么毛病也没有,就是感觉这个地方里面有个东西堵着。”

我尽管不是学医的,听了父亲的话,我凭直觉:父亲得病了,而且是大病。我对父亲说:“你收拾一下,我带着你进城找医生看一看。”这个时间点大约是上午十点多钟,父亲听完我的话很顺从地开始收拾摊子,邻摊的问他:“老冯,今天怎么这么早就收摊啦?”父亲微笑着对他们说:“想孙子了,和儿子一起进城看看孙子去。”

于是父亲推着盛满果筐的独轮车,我推着自行车陪着父亲一起回家。然后跟母亲说我要带父亲进城看病,父亲坐上我的自行车后座,60多华里的路程,我一停没停,大约走了两个多小时……

父亲此后就是动手术、康复,回到老家养病,曾经多次盼望着身体康复后再去洪瑞车站摆水果摊,但终究成为他一个未能实现的梦。

父亲是在手术后来年的初夏去世的。一直到去世父亲也不知自己到底得了什么病,父亲动手术前一直是抽烟的,那个旱烟袋要么是含在他的口中,要么就插在他的腰带上,动手术后医生告诉他不能再抽烟了,父亲很听话,从此没再抽过烟,有时烟瘾上来了,就拿一颗纸烟放在鼻子前闻一闻,或者放在口中做做抽烟的样子,我知道父亲非常留恋这个世界,他的好日子刚开始呢,他的心中还有很多等待他去实现的美好的愿望。

导致父亲最后去世的导火索就是一场小小的感冒,但父亲长期的卧床已经让他骨瘦如柴。现在想起父亲,我的心中总是满怀深深的愧疚,小的时候父亲是那般疼我,可对躺在病床上的父亲我做得很不够,终究留下了“子欲孝而亲不待的遗憾。”

父亲去世的时候我和大哥、二姐都不在身边,父亲去世时的情景是20多年后我在侍候母亲的病房里听大姐叙述的。父亲去世前的几个小时非常清醒,他不停地问这问那,问母亲:“老大和小三打电话了吗?”母亲告诉父亲已经让我二姐上城里叫我了,我大哥那里也打电话了,父亲默默地点了点头,又对母亲说了两句:“别惊动他们了,他们要在城里扎住根也不容易。”临近夜半,父亲让看望他的大伯家的大哥、二哥都回自己的家,让我的二哥也回他的代销店睡觉看门去,二哥临走时父亲又让大姐把二哥喊回来,嘱咐二哥:“过日子要看好自家的门,做买卖不要太抠门,卖东西时每次都让秤杆翘起来,生意就好做了。”半夜过后,父亲对母亲说:“你也睡一会吧,这个家都靠你撑着了。”

母亲到里间屋的床上休息了,只有大姐陪在父亲身边,父亲让大姐把他扶起来用被子倚在身后,他坐着和大姐啦呱,这时的父亲已经无力拿起他枕头旁的布包,他让大姐把布包拿起来递到他的手上,父亲从里面找出那块机械表递给了大姐。对父亲来说,这块手表就是他能给大姐的最好的念想了,父亲轻轻地说:“你戴着吧,下湖干活时看看时间,到吃饭的时候就吃饭,孩子多,也还要有个好身体。洪瑞的(指我二姐,因为二姐婆家是后洪瑞村的)不在跟前,我也给她留了点甜头。”父亲口中的“甜头”也放在这个布包里,父亲在洪瑞车站旁摆水果摊,二姐每天都要过去看他,给他送水送饭,他给二姐的“甜头”就是他积攒的200多元钱,遗憾的是父亲没能亲手把这点“甜头”递到二姐手里,凌晨两点父亲和大姐还说着话,忽然头一低就不再说话了,大姐赶快把母亲喊过来,母亲把父亲的头抱在自己怀里,父亲却呼出最后一口气,永远地告别了这个世界告别了他的亲人。

岁月匆匆,父亲离开我们已经整整25年,父亲坟上的青草绿了一茬又一茬,红红的枸杞摘了一拨又一拨,但父亲疼妻爱子、忠厚担当的精神永在,父亲对生活的态度永在,即使隔了厚厚的岁月,即使隔了千山万水,即使梦里依稀,父亲永远是我心头绿色葱茏的青山、碧波荡漾的绿水。

哦,父亲,永远的父亲。

写于2018年6月6日至7日

【作者简介】冯连伟,山东临沂人。中国作家协会会员、中国散文学会会员

中国国土作家协会会员、山东省作家协会会员、山东国土作家协会副秘书长、临沂市作家协会副主席。省、市级报刊专栏作家。有作品选入各年度散文选本,曾获山东作协颁发的《时代文学》年度散文奖、《齐鲁作品年展》最佳作品奖、全国散文大赛等若干奖项;著有《静水深流》、《真水无香》、《似水流年》等散文集。

全部评论(0)